創立の頃

九州文化学園の創設時の様子について「九州文化学園70周年記念誌」より抜粋してご紹介します。

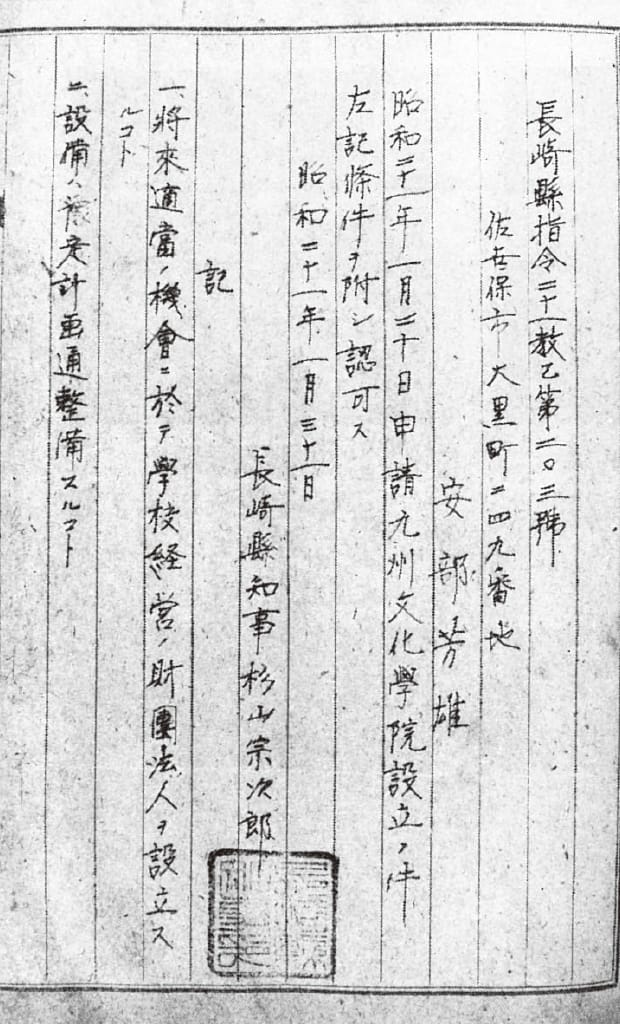

本学園は、昭和20(1945)年12月に創設されました。創立者安部芳雄氏の‘想い出の記’や‘創立30周年記念誌’より多くのことがうかがい知れます。安部芳雄氏は創立当初のことを次のように記しています。

「昭和20(1945)年8月15日、忘れようとして、忘れることのできない敗戦の日である。永い苦しかった戦いは終わった。しかも無条件降伏というみじめな運命の日である。焦土と化した町、家を焼かれ飢えに泣くいたいけな子ども達、生きる気力さへ失ってよろめき歩く人々、それに引きかえ堂々と胸を張って闘歩する占領軍、町の所々に翻る星条旗、この時ほど敗戦という現実のみじめさ、きびしさを感じたことはなかった。

いにしへの海幸山幸しるしたる

歴史の書も今はかなしき

焼跡の巷はたのむ色もなし

春の花早く咲けよと思ふ

この時、私は学校設立を思い立ったのだった。1度や2度の敗戦が何だ、戦いは時に勝ち、時に敗れることは、永い日本の歴史の中に、いや世界の戦争史の中に常に繰り返されたことではないか、むしろ日本の運命はこれで終わったのではなくこれからだ。外で失ったものを内に取り戻す、甦へる力、生き抜く活力、若い人々に昂揚されたる精神を涵養することだ、銃と剣で敗れたものをペンと筆を持って勝ち取ることだ。教育の力で文化国家建設以外に日本再建はあり得ないと固く心に誓って学校設立に着手したのである」とその思いを語っています。創立者安部芳雄氏は、戦前佐世保工業高等学校で教壇に立っていました。氏はその折、国家政策とはいえ、多くの教え子を戦地に送りだした。晩年そのことについて、「教育は教師の言葉が支えだ。教育は、可能性も開くが取り返しのつかない悔いも残す」と語っています。

敗戦で多くの人々が絶望と悲哀の中にある時、教育という事業に夢をかけた氏の息吹は輝いて見えます。前述した二つの歌の中には、学問、文化、教育をなくした哀しみと、絶望の淵より先を見いだす、ロマンの香りが、そこはかとなく漂っています。氏は終生、前に向かって立ち続け、未来に生きるエネルギッシュさを忘れませんでした。「まず志があって、そこより何かが生まれる」としたら、学園創設の志は、「暗夜に一筋の光」その光が教育であったといえます。

入学式はここで行われた

(中略)

創立者のこの熱意と様々な苦労を経て、九州文化学院は各種学校として認可を得ることができました。教職員は不眠不休で探し、机、教具、教材を整え、工員宿舎の改築に取りかかり学生募集に東奔西走し、九州文化学院は、昭和20(1945)年12月15日に創立をみるに至りました。

昭和二十年十二月 九日 入学考査

十一日 合格者発表

十五日 入学式

昭和二十年十二月十五日 九州文化学院創立

校 名 九州文化学院

場 所 天神山中腹大黒町(元海軍工廠工員宿舎)

入学資格 高等女学校卒

修業年限 本科二年(文化、公民、語学、科学、芸能、教育)

市内はもちろん九州一円より214名の入学者で発足しました。入学式当日はひどい猛吹雪で、創立趣旨の宣言文を読む際、こわれた窓硝子ごしに吹き込む雪のため、墨筆が消されて読むのに大そう苦労したものであった」と創立時をしみじみと述懐しています。

創立時のことを話す氏は、苦労話とは別に、懐かしく嬉しそうであったといいます。4日もかけての東京への汽車の旅は、大変だったと思いますが、そこには教育にかけるすざまじいまでの熱い思いが、ほとばしっていたのではないでしょうか。

今、私学教育の創立の趣旨や私学の個性化が叫ばれていますが、それは、いみじくも、時代を経て、次々に学校教育の責任者が変わっていく時、創立者の思いが薄らいでしまったことを指しています。

入学式当日、「猛吹雪で創立趣旨の宣言文が窓硝子越しに吹き込む雪のために、読めなかった」というくだりに、敗戦にめげず、貧しさや苦しみに負けない人間をつくろうとする理念が、力強く語りかけてきます。これこそが不易の理念だと思えます。創立者は、この苦しみの中にキラリと光る希望とロマンを次のような歌に託しています。

選まれし少女ら集ふこの丘に

新しき代の光たゆたふ

たちかへる平和といはむ匂やかに

二百の少女集ふを見れば

丘いくつなだらにつづくこの山に

芽ぶかむ春のはや待ちかたし

以上の歌に、学ぶことの喜びが感じられるとともに、師弟同行の源がここにあり、教育、先生、学校、学友等に果てしない信頼感があふれています。

「30周年誌」には学生の様子を、次のように記しています。

「入学式の分布を見ると市内70パーセント、県内及び他府県30パーセントの出身状況であったが、当時の学生は、非常に意欲に燃えていた。何しろ戦時中の女学校生活は、1年生を除き上級生は、すべて学校を出て学徒動員として主に軍関係の工場にかりだされたもので、余り学習に専念できずに卒業したものであった。特に外国語(英語)等は選択科目であってほとんどやっていなかった。入試の問題も3回作りかえ、どうやら済ましたものであった。それだけに知に飢えていたといえるし、又一方これからは、学問の時代だ、文化の時代だという意識も底流にあったと思う。誰もが古ノートや古紙を裏返して自らノートを作って使用していた。校舎も工員宿舎の跡で、嵐の日には雨風が降り込み、冬は全身が凍るような寒さであった。飢えや寒さにめげず真剣にノートを取る生徒たちの姿は、今も尚私の脳裏に深く焼きついている。畑君と雪竹君の句を以下に記すので、その心意気を知っていただきたい。

新らしき我が学舎(まなびや)は遠けれど

憧るる如く日毎通ふ

畑 綾子(大分県出身)

丘の上のこの学園に集いきて

明日の文化の光たづねん

雪竹 恭子(佐賀県出身)

−更に創立者−

少女等(をとめら)の学ばむ声に應えつつ

一生をここに我のすごさん

安部 芳雄

とうたい、教育事業に、骨を埋める決意を固めたものであった」。

貧しい中でも、学びたいという思いが、ものすごいエネルギーで迫ってきます。人は食べなくても、着なくても、知的好奇心を満たしたいという思いが、巣作っているということを実感せざるにはおかない情景です。ある時期まで創立記念日には、鉛筆を生徒・学生に贈っていました。創立記念日に、「雪が舞い込み、雨漏りがする校舎で、筆の墨汁は、いつもノートににじんでいました。そのような時、手に入りにくい鉛筆を使うとノートへのにじみはありません。当時の学生にとり鉛筆は宝のようなものでした。寒さに耐え、雨をしのぎ、真理を追求しようと頑張り続けました。創立当初の学生は本学の模範的姿でもありました。そうした真摯な姿の原点としての象徴が鉛筆なのです。鉛筆を創立記念日に贈ることで本学の創立当時、目指した学問への憧憬を呼び起こして欲しいのです」といつも説明してきました。

畑さんの歌も感慨深く、新しき校舎は、何時建てられるか解らないのに、憧るる如く毎日通う。学生たちは、朝起きて、ああ!今日も学校に行ける。学校に行くと学問に出会う。師や友に巡り合える、憧るるように日毎通っているでしょうか。知的欲求を体の底から希求する先輩によって、本学園の歴史が始まったことを知ることは、極めて価値のあることだと思います。さらに教育に携わる教師が、「一生をここに我の過ごさん」という言葉をどのように受け止めるかも重要です。

全身全霊を投げうって、教育一筋に打ち込む、教育三昧の姿が想像され、純粋に教育に一身を捧げる熱き情熱が伝わってきます。時として戸惑い、時として迷う私たちに、今日できなくても明日に教育が芽ぶかむと、一生をかけてやれば、きっとできるはずだという力強い励ましが聞こえてくるようです。